2023-10-12 ヨーガ分科会

今月は4名参加でした。筋力の維持・向上を狙ったアイソメトリックのアーサナで両脚は前に蹴り出す、手は足先を持って手前に引っ張って足の動きを止めています。

呼吸と動きを連動させたアーサナです。体を左右に交互にひねりながら、腹部を凹まし、横隔膜を引き上げることを意識しながら、鼻から強く息を吐きだしています。

後半は椅子を使ったアーサナ、自宅での隙間時間で行えるよう立位でできるアーサナを練習しました。最後は床に仰向きに寝て、上半身と下半身を床上を滑らせて同一方向に曲げるアーサナを行いました。体側を伸ばすことが目的ですが意外にきつかったです。

投稿:津田叔男

2023-9-30 JR保津峡駅から小倉山

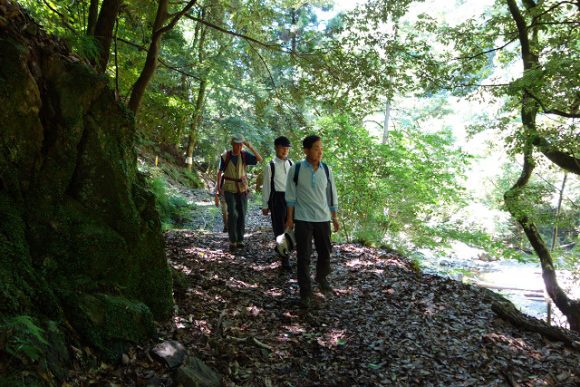

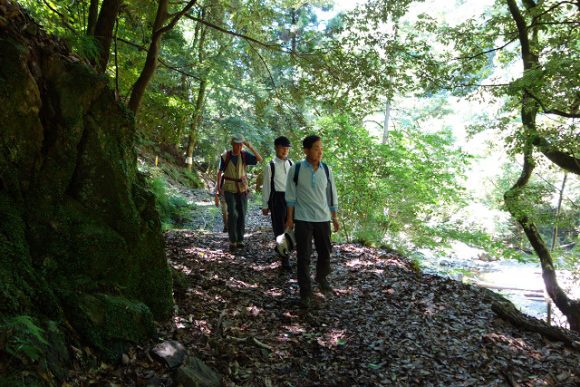

ハイキング部会の下見です。JR嵯峨嵐山駅までは街中ですが、トンネルを一つ越えるとすっかり山の中、もう一つ越えると保津峡駅です。ここから歩行開始です。落合に向かう道は舗装道で時々車が通りますが、サイクリストが意外に多いです。

15分くらいで、トロッコ列車の保津峡駅です。偶然列車が停車しているところに出くわしました。

落合橋の手前で絶景ポイントの表示があり、河原に下りてみました。保津川と清滝川の合流点の落合です。

落合から六丁峠までは舗装道の登りです。ここから小倉山に取りつきます。

しばらく行くと分岐があり、左へ行くと梯子で嵐山高雄パークウェイに出て、高級スポーツカーが通り過ぎていくのが見えました。道を間違ったことに気付き引き返しましたが、人が入れないのになぜ立派な梯子があるねん....

こっちが正解でした。

途中で立派な道路に出てきました。昔、山陰線は今のトロッコ列車の線路を走っていましたが、小倉山にトンネルが掘られ、現在のルートになっています。この道路は小倉山に作られたトンネルの立て坑に通じる工事用の道路です。

道路をしばらく行き、右に入ると小倉山の山頂です。展望はありません。

元の道に戻り、先へ行くと左の方に山道が再び始まります。工事用の道路はまだ先に続きます。行ってみましたが途中で無くなり立て坑の面影はありませんでした。京都北部の市街、中央に双ヶ岡、左端に広沢の池が見えます。

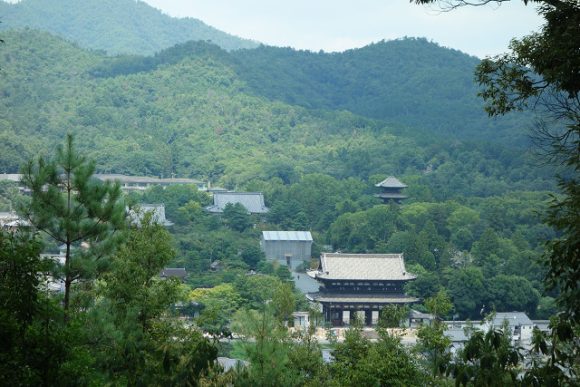

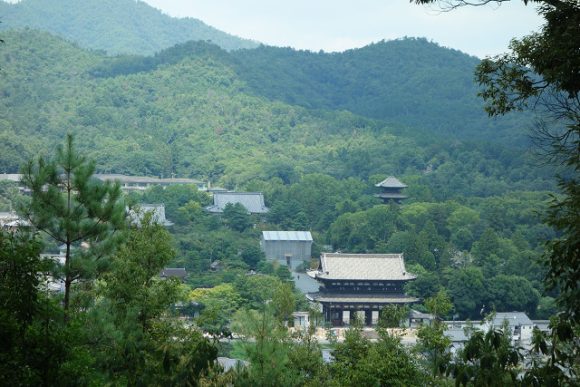

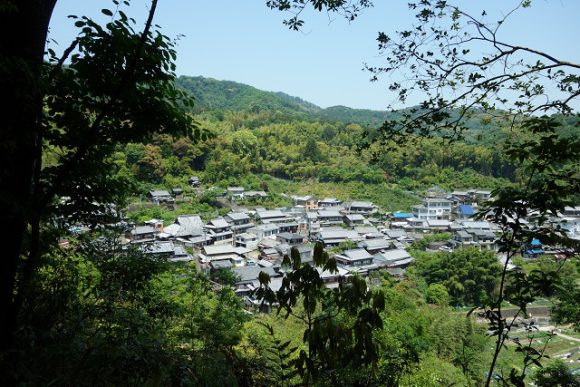

樹々が植林され、獣害を防ぐため、やたらと金属製の柵が設置されていました。道を遮るように設置されていたので柵の外側の道を下っていたら、内側を外国人のグループが登ってくるのが見えました。尋ねてみたら内側の道が正しそうなのでまた引き返すことにしました。本日2回目。遮るように見えていた箇所は手前に引けば開き、中に入れました。下見で良かった。嵐山付近が見えてきました。

有名な旅館の傍を保津川下りの船が下っていきます。

渡月橋に到着です。振り返ると右に愛宕山、左に登ってきた小倉山が見えます。

投稿:津田叔男

2023-9-23 山科音羽川から行者ケ森

阪急、地下鉄を乗り継いで、京阪追分駅から歩行開始です。国道1号線から名神の側道に入り、小山集落を抜けると山科音羽川に出合います。川沿いの舗装道を歩くと小滝や名前の付いた岩がたくさんあります。その中で一番大きい音羽ノ滝です。

さらに進んでいき、舗装が尽きるところが桜の馬場です、

ここから急な階段状の道を上がっていきます。

誰がされたのでしょうか? 倒木に龍が彫られています。

牛尾観音に到着。

再び桜の馬場に戻り行者ケ森を目指します。途中の送電鉄塔の下で昼食にしました。

なかなか分りにくい道でしたが、頂上の標識を発見。到着したようです。展望はありません。

さあ帰り道です。気を付けて下っていきます。

遠くに大阪方面が見えています。右端のビル群は梅田方面です。左にはアベノハルカスが見えます。

左奥に愛宕山、その手前は東山(清水山付近)で花山天文台が見えます。一番手前は山科の市街です。

岩屋神社に下りてきました。ここから大宅まで歩き京阪バスで山科駅に出ました。

投稿:津田叔男

2023-9-21 ヨーガ分科会

今月は4名の参加です。左右の足裏を手で持ち、足は蹴り出す、手は引っ張るでアイソメトリックの負荷をかけています。

どこでもヨーガができるよう膝を持ち上げて両手で支え、片足立ちをしています。転倒防止のために体幹を鍛えています。

投稿:津田叔男

2023-9-17 水尾から愛宕山

愛宕山の山頂までは約3時間くらいかかりますが、2時間の最短の道が見つかりました。別に歩くスピードが上がったわけではありません。JR保津峡駅から水尾自治会が運営しているバスに乗せていただくと標高250mくらいまで行けること、バス停が登山口の前なのですぐに歩き出せるからです。いきなり急な舗装道で民家を抜けていきます。山道に入って最初の分岐で、右愛宕山、左農道行き止まりの道標がありますが、ここは左へ。どうも一般のハイカーには歩いてほしくないようです。

杉木立の中を単調な登りの道が続きます。

稜線が見えてきました。

山門手前、石段下に社務所やトイレがありますがその手前に出てきます。行き止まりではありませんでした。

まだ10時半ばで登山客は多くありません。

頂上の神社を目指して石段を登っていきます。

お参りを済ませ石段下まで戻り休憩、昼食にしました。帰りは裏参道を下りました。下り始めてすぐですが、景色がいいのでコーヒータイムです。嵐山付近が良く見えます。

右側奥に小塩山、天王山が見えます。

お金にはならない雑木林の中を下っていきます。

時期が済んで、街中では聞けなくなったツクツクボウシの鳴き声がまだ聞こえます。

やっぱりこちらの道の方が景色に変化があり、風もあり歩いていて楽しいです。空也の滝付近の林道に出て清滝まで歩きました。

投稿:津田叔男

9月8日の料理教室 参加 9名

献立と出来上がりコメント

ツナとトマトの冷製パスタ 1.2mmの細めパスタを使用。簡単にできてシンプルな地付け。

さっぱりした塩味にツナがからんで優しい味。

えびときのこのガ-リックオイル炒め きのこ類とえび、両方のうまみを味わえた。

レタス・パプリカ・キュウリのサラダ レタス、赤パプリカ、黄パプリカ、キュウリ 4種の野菜をフレンチドレッシングで

味付け。

キュ-イとオレンジヨ-グルト ヨ-グルトに加えた剥きみのオレッンジ、キュ-イにあまさが引き立つ。

9/8澤山

2023-8-26 大文字山北側(子鹿山・熊山)

2020-7-21 中尾城跡から中尾滝、幻の滝経由で大文字山に登りました。中尾滝の手前で白砂を敷き詰めたような美しい沢が記憶にありますが今回はその東側になります。市バス3番の終点、北白川仕伏町で下車、山中越えの道を対向車に気を付けながら20分ほど歩きます。緑色の橋を渡って登山開始。沢に沿って狭いトラバース道を登っていきます。

寄り道をして、見晴台まで登ります。

子鹿山まで登ってから一旦下り、一つ山を越えた東側の沢に下りると二段滝に出ました。

沢沿いに登ったり、渡渉したり夏向きの山歩きです。道は沢のすぐ近くに付けられていたり

少し上がった山腹に付けられていたりしています。

GPSも頼りになりますが、対岸のルートを見極めて渡渉点を決めるのが重要になります。

途中に夢見庵、天の原、ハイカーが残した調理道具からフライパンと呼ばれる開けたところを抜けていきます。尾根筋に出たところが四辻です。ここから大文字山に向かわず熊山に寄り道しました。再び四辻に戻り、六道辻から大文字山に向かいます。

大文字山の山頂が見えてきました。

ここで昼食です。五山の送り火の直後で、遠くから見えるように各山の木が切られており、文字の形が良く見えます。松ヶ崎の妙法です。

右手下の方に舟形

愛宕山の右下の意外と低いところに左大文字が見えます。

火床まで下ってくると、護摩木を燃やした後の消し炭(からげし)がまだ残っています。火床周辺は日を遮るものがなく、暑いのでさっさと銀閣寺に下りることになりました。

投稿:津田叔男

2023-8-17 ヨーガ分科会

今月は4名の参加です。呼吸は止めずに鼻呼吸で。負荷をかける場合は全力の半分くらいで。動作が速いと感じた時は自分のペースで...など、一般的な注意事項を確認してから練習に取り掛かりました。写真は開脚して、両手で足の裏を持ち、手は引っ張る、足は蹴り出しアイソメトリックの負荷をかけています。手足の筋力UPだけでなく、体幹も鍛えています。

自宅で気軽にできる、また正座ができなくてもできるイスを使ったヨーガです。足先を浮かせて足首を上下に重ねて押し合う、次に上下を入れ替えて押し合うことにより足の筋力UPを図っています。

簡易体操で足の指や足首、脛を鍛えた後、片鼻交互呼吸や腹をへこませ鼻から短い周期で息を強く吐きだすカパーラバーティ呼吸法をして練習を終えました。

投稿:津田叔男

2023-7-28 雙ヶ岡(双ヶ岡)

京都市の西北部、市街地にある小高い丘です。勤務していた会社の社歌に「♪~双ヶ岡の丘の辺の我らが工場~」という歌詞があり、登ったことはなかったので、急に思い立って行ってみることにしました。JR花園駅から歩行開始です。関西花の寺13番 法金剛院を通り過ぎたあたりで路地を曲がり、少し迷いましたが登り口を見つけました。

石垣の間に付けられた階段を上がるとゆるやかな山道になります。

少し登ると最初のピーク、三の丘に到着。展望もなく暑い。

二の岡の周辺は倒木の危険があり左へ迂回するよう注意書きがあります。

二の岡の明確な標識はありませんがこのあたりかと思います。

少し先へ行くと「とおみのひろば」の表示があり、東側遠くに比叡山、手前に妙心寺の塔頭が見えます。

北よりに見えるのは衣笠山か...

さらに進むと再び下りになります。

二の丘と一の丘の間に東西に横切る道もあり珍しい形の道標があります。

一の丘が見えてきました。

頂上(115.8m)到着です。暑いのか誰にも会わずにここまで来ましたが、休憩していると二人、別々の方向から上がってこられました。

北側に仁和寺の二王門や五重塔が見えます。

西北側には愛宕山が見えます。

西側は小塩山を中心に西山が連なっています。

頂上の広場の隅に三角点がありました。

ここから先は急な階段で麓に下りました。

気温が高くなってきたので次の山は諦めて、会社の名残りが何か残ってないかと少し東へ向かいました。本社は移転して面影は残ってなかったのですが、5分ほどで土堂公園に着きました。その一角に「発祥の地」という石碑があり双ヶ岡の丘の辺に工場があったことは確認できました。

投稿:津田叔男

2023-7-16 比良縦走 大津ワンゲル道から釈迦岳

縦走練習3回目で大津ワンゲル道から釈迦岳に登りました。JR比良駅からバスでイン谷口へ、ここから歩行開始です。マイカーで来ている人たちが車を並べて駐車しているので、沢を渡る箇所が隠されていて登り口がわかりにくくなっています。

大津ワンゲル道は標識には難路と書かれていますが、取りつきは意外に普通です。

石垣のような石組みが見られます。

木の根を踏みしめて登っています。

近江舞子から登ってくる雄松山荘道との合流点から道が険しくなってきました。

木の根、枝、幹なんでも手がかり、足掛かりにして両手両足を使って登っていきます。さすが難路になってきました。

もうすぐリフト道の合流点です。

釈迦岳の山頂で昼食を取り、縦走路に入りました。

電波塔が立っているところがカラ岳山頂です。

前方に堂満岳、その奥に蓬莱山、左側はびわ湖テラスがある打見山です。

北比良峠に到着、振り返ると右側に釈迦岳、その左にカラ岳が見えます。

下山路はダケ道です。6/24にも同じ道を下りているので少し楽に感じます。

投稿:津田叔男

7月14日(金) 料理教室

参加 10名

献立メニュ-と出来上がりコメント

そうめん 前田さんお手製そうめんつゆでぶっかけそうめんでいただく。後味のすっきりした

美味しいだしを堪能。

なすとピ-マンの肉味噌炒め 唯一しっかりした味付け。

トマトとしらすのポン酢和え この時期旬の材料を活かした一品。

粒あん小餅 デザ-トとして追加。

投稿:澤山

2023-7-13 ヨーガ分科会

今月は5名の参加でした。筋力アップのためのアイソメトリックアーサナです。右手で右足先をつかんで足は押す、手は引き止める、体を左へひねってそこで左手と左の側頭部で押し合う。一石二鳥のアーサナです。

心肺能力アップのアイソトニックアーサナを行った後、自宅でできるようにイスを使ったヨーガを行いました。写真はマットやイスもいらない、いつどもどこでもできるヨーガです。立位で膝を抱えて足は下す、手は引き上げて押し合い引き合いをしつつ、軸足でバランスをとりながら片足立ちをしています。

最後に副交感神経を優位にする腹式呼吸と交感神経を優位にする短い周期で鼻から息を強く吐くカパーラバーティという呼吸法の練習をしました。

投稿:津田叔男

2023-7-2 比良縦走(釈迦岳・ヤケオ山・ヤケ山から北小松)

縦走練習の2回目で比良に行きました。JR比良駅からバスでイン谷口へ、そこから歩行開始です。以前は登山リフトとロープウェイで北比良峠まで行けましたが、2004年3月に廃止されました。今回は登山リフトの保全用の道を登りました。最初は車道ですが山道に入ると沢の中の登りになります。

リフトの跡と思われる構造物の間を抜けていきます。

沢から外れて普通の登山道になりました。

麓は晴れていましたが、少し登ってくるとガスが上がってきました。なかなか見られない光景です。

ガスは中間帯だけで、そこを抜けると日が差してきました。

釈迦岳の頂上かと思うような景色が何回も現れますが、なかなか着きません。

やっと釈迦岳の頂上が見えてきました。先客が見えます。早い昼食にしました。

ヤケオ山への道は切れ落ちているところがあり慎重に進みます。

このあたりの稜線はスギゴケが生えていて日本庭園のようです。

ヤケオ山を過ぎ、下っていくと高島市の奥の集落が見えます。ガリバー青少年村の辺りかもしれません。スイスの風情です。

前方はリトル比良の山のようです。後はヤケ山から涼峠を経てJR北小松へ出るだけです。しかし1.5時間は歩く必要があります。JR北小松駅到着、今回はJR二駅分です。

投稿:津田叔男

2023-6-24 比良縦走(打見山から北比良峠)

縦走の練習で比良へ行きました。JR志賀駅からバスで山麓駅へ、9:00始発のゴンドラで10分 片道1900円で打見山山頂(1108m)到着、歩行開始です。びわ湖テラスの観光客が登山ルートに入り込まないようにロープが張られているため登山口がわかりにくくなっています。スキー場なのでいきなり急な下りです。

木戸峠から比良岳を目指します。

足元に小さな白い花が落ちており、申し訳ないが踏みながら進んでいきます。

頭上を見るとエゴノキがあり、この花が落ちているようです。

標高1000m付近で林業の対象になってないので、北山や西山と比べると生えている木が異なっています。

比良岳への登りです。ここでもエゴノキの花を踏みしめて登ります。

比良岳を超えて、葛川越まで下ります。

葛川越から烏谷山(からとやま)へも急な登りです。

琵琶湖の展望です。青柳浜方面が見えています。

振り返ると手前に出発点の打見山、右奥に蓬莱山が見えます。

烏谷山山頂から前方の堂満岳を望みます。

雲が湧き上がってきます。琵琶湖の細くなっているところに琵琶湖大橋が見えます。

烏谷山から荒川峠へは下りです。

南比良峠を越え、金糞峠に向かいます。道端に石仏があります。

道は多少緩やかになってきました。

金糞峠を過ぎて北比良峠に到着。先の方には右に釈迦岳、左にカラ岳が見えます。縦走はここまでにしてダケ道を下ります。

沢に出てきました。もうすぐ大山口です。

さらに下ってイン谷口から最終16:40バスでJR比良駅にでました。たくさん歩いたつもりでしたが、JR一駅でした。

投稿:津田叔男

2023-6-17 向谷山

長岡京市から見ると西山の一番奥に位置し、左右対称のきれいな形で頂上に鉄塔が見えます。写真の対象になる山で一度は行ってみたいと思っていました。阪急水無瀬駅からバスで若山台センターまで行き歩行開始です。尺代の集落からは鉄塔が見えますが形は平たい尾根状です。

尺代から西へ、水無瀬渓谷に沿った道をゆっくり登ります。

途中から北へ支流に沿ってギロバチ峠に抜ける近畿自然歩道に入ります。いよいよ山道に入るので小休止です。

とっかかりは急な登りです。

所どころで飛び石伝いに沢を渡ります。

話をする余裕がなくなったのか黙々と登っています。

倒木は片付けられていませんが、輪切りにされて通り道は確保されています。

沢歩きも終わって頂上が近くなってきました。

ギロバチ峠への道から外れて左へ入り、向谷山へ向かいました。

頂上の三角点で記念撮影。

三角点に腰を下ろして休憩、昼食にしました。

表に回って向谷中継所の前で記念撮影。

来た道を戻りふたたびギロバチ峠へ向かいます。手前の尾根道からの展望は本日一番です。中央の小高い部分は石清水八幡宮がある山のようです。

ギロバチ峠から南へ、よく整備された道をもとの尺代の集落へ下山しました。すこし物足りないのか話をする余裕が出てきました。

若山台センターからバスで水無瀬駅に出て解散しました。梅雨の合間の好天に恵まれました。初級コースという設定でしたが、「それはないやろ」というお叱りを受け反省。

投稿:津田叔男

2023-6-15 ヨーガ分科会

今月は4名の参加です。ねじりが入ったアイソメトリックのアーサナ(体操)で体幹を鍛えています。

自宅でヨーガマットなしでもできる椅子を使ったヨーガです。足首を引っかけて上下で押し合いをして、脚部を鍛えています。

投稿:津田叔男

参加 11名

献立と出来上がりコメント

麻婆豆腐 辛みに甘めのコクが加わって美味しく仕上がった

きゅうりとセロリの冷菜 酸味のごま油タレがキュウリ、セロリになじんで歯ごたえも良好

中華風コンソメス-プ あっさり味がマ-ボドウフを引き立てる

春巻きバナナ カリッとした春巻き皮の中にほのかにバナナを感じる

炊飯器の扱いがわかりにくく、ご飯が間に合わずご飯抜きでの食事になった。

わかりやすい扱い方の表示を公民館に人に依頼してみました。

6/9澤山

2023-5-27 比叡山空中ケーブル駅跡

叡電八瀬比叡山口から歩行開始です。ケーブルカーを横目に見ながら松尾坂から登ります。

東に向かって登ってきました。もうすぐ西山峠です。ここで南に方向転換。

杉木立の中の急な登りです。

展望のいいところに出ました。手前に宝ヶ池、一番奥に愛宕山が見えます。

戦争中の金属の供出で廃止になった比叡山ケーブル旧高祖谷駅跡に出ました。もう一方の駅は釈迦堂付近にあった旧延暦寺駅です。

スキー場跡に出ました。

地蔵仏がたくさんあり、北山の展望休憩地で昼食です。

この方向から見る横高山はなかなか格好がいいです。

いよいよ下山です。ロープウェイ比叡駅、ケーブル比叡駅の傍を通ります。

落ち葉が積もって、良く踏まれた梅谷北尾根を下って叡電三宅八幡駅まで下りました。

投稿:津田叔男

2023-5-17 向谷山

西山の奥の方に頂上に鉄塔が立っている山があります。写真の題材に良く使っているので、ずーっと気になっていました。調べると向谷山らしいので行ってみることにしました。

阪急水無瀬駅からバスで若山台センターへ、そこから歩行開始です。少し戻り若山神社に向かいます。

境内を抜けて尺代方面に向かいますが、道らしいのものがいくつもあり少しロスをしました。

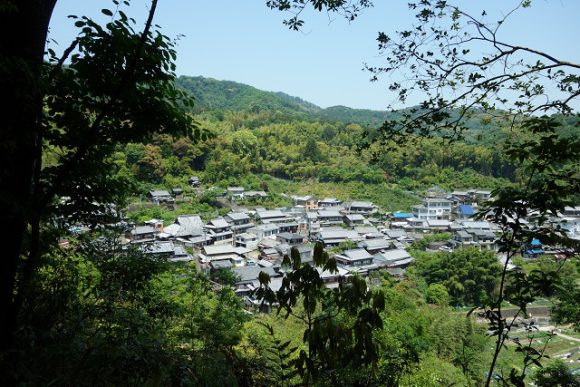

尺代の集落が見えます。上がった分、下りるのでもったいない気がします。

行く手に向谷山の鉄塔が小さく見えます。

尺代からは水無瀬渓谷に沿ってゆっくり登っていきます。

水無瀬渓谷から分かれて、ギロバチ峠へ向かう道に入ります。急な山道に変わります。

水無瀬渓谷の支流に沿って登っていきます。倒木がありますが、通る場所は輪切りにされていますのであまり苦になりません。

この標識の箇所から、西へ尾根を登っていくと向谷山の山頂に行けます。

鉄塔が見えてきました。

中継所の裏側から回り込むように入っていくと三角点と山頂の標識がありました。

表に回って建物の入口で昼食にしました。

先ほどの分岐の標識に戻り、ギロバチ峠に向かいました。大きなテーブルやベンチがあり展望所になっているようですが、かすんでいてあまりよく見えませんでした。

一本西側の谷沿いに尺代に下りられそうですが、道はかなり改修されています。

今日は大沢方面に下りて水無瀬キャンプ場から東へ。ベニーカントリーの前を抜けて再び山道で柳谷観音に出ました。ここからは車道で奥海印寺に出ました。

投稿:津田叔男