じ~ちゃん「蟹を食べに一緒に行かへん」と娘から連絡が入った。

大蔵大臣(財務大臣)のば~ちゃんに相談してみるね。と電話を切った。

「貴方だけ行ってらっしゃい」とば~ちゃんの返答。

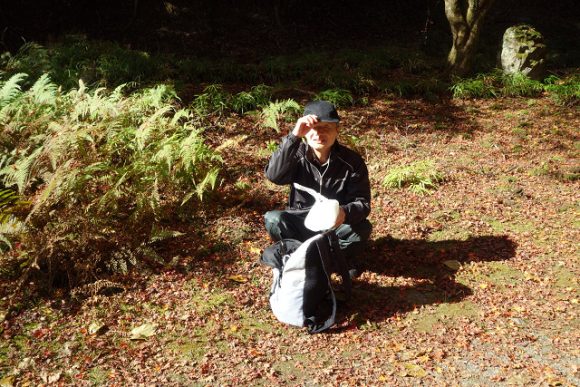

西の岡水彩画クラブのスケッチ旅行は遠慮して行かなかったので、今回はじ~ちゃんと娘と孫の3人で行くことになった。

始めは七尾温泉を希望したが、空いている宿屋がなく、芦原温泉に1軒だけ予約可能だということでゲットした。

私は、ジパングクラブに入会していて、JRの交通費は3割引とお得であった。

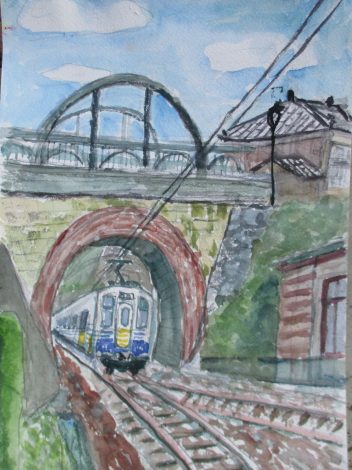

長岡京からJR西日本の特急サンダーバードで出発。芦原温泉駅に到着すると、旅館の送迎車で旅館についた。

新型コロナのワクチン接種の4回目の証明書を持参して、政府の旅行支援策の旅館代5000円分の割引を得た。更に、福井県の旅行支援のクーポン2000円もゲットした。

夕食は豪華なもので、蟹を特別に一杯5500円で追加注文した。

蟹は通常の市場で買うと一杯この頃12000円もする代物でお得に食べられた。

次は、温泉。夕方と朝風呂に入って気分爽快。

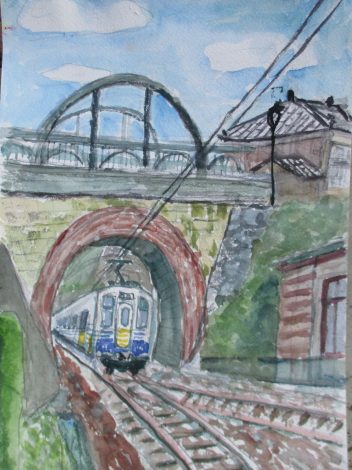

朝食後、芦原温泉駅でえちぜん鉄道に乗り三国港へ向かった。

朝市があると聞いていたので、さぞ賑やかと思いきや、寂れた漁港は余り活気がなかった。

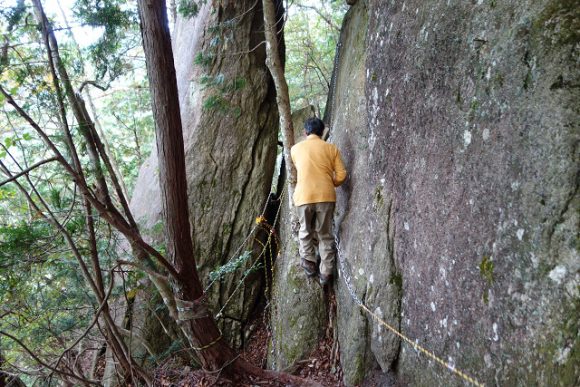

三国港から東尋坊に向かった。

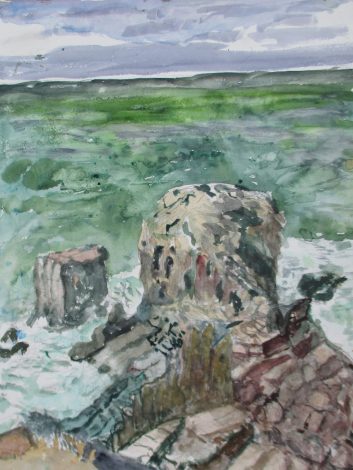

曇り空で荒波の中、娘と孫は東尋坊観光を楽しんでいた。

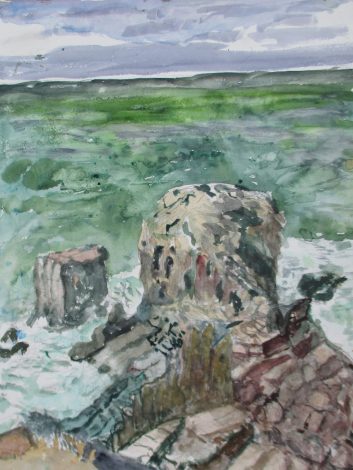

東尋坊観光は過去には経験していたので岩と岩の間に腰を落ち着けスケッチ場所を見つけでスケッチにトライした。

南風と薄曇りから小粒の雨に悩まされながら、岩間でスケッチした。

なかなか出来は良かった。

悦子の白浜の岩と対抗するつもりなのか?

娘と孫とはそこで別れ、三国港で民宿を予約していたのでそこに泊まった。

三国港の民宿を予約するとき、インターネットで予約サイトにアクセスしたら、部屋は3部屋空いていた。

直ぐ予約を入れようとしたところ、1人での宿泊は受け入れないのか次に進まない。

可笑しい?早速、民宿の電話番号を調べ、直談判を試みた。

電話口に年配の女性が出てきて応対してくれた。

「私の宿はお二人様以上を受け入れさせていただいたおります。」と連絡口に向うから返答があった。

「私は80歳近くで東尋坊にスケッチに来ました。インターネットで部屋は空いているのを確認しましたので、ぜひ1日止めていただけませんか?と懇願した。

「分かりました。そんな目的でこられるのでしたら御受けします。」との返答が返ってきた。

名前を確認するとそこの女将ですとの返答でした。

何故、一人ではだめなのか考えていたが埒が明かん。悦子に相談したらすぐさま返答が返ってきた。

東尋坊は自殺の名所であるから、自殺を考えている人が宿泊されたとなると面倒だからよ。

流石にこの時は納得して兜を脱いだのだった。

・・つづきは次号で・・・

スケッチの東尋坊と三国港のねじりんまは、インスタグラム yatucyan0686でご覧あれ

投稿:川﨑泰弘