2026-1-24 鉢伏山

阪急茨木駅からバスで約40分、新名神高速道路佐保川橋の近くの免山(めざん)バス停から歩行開始です。住宅地を抜けて山道に入ります。

落ち葉が降り積もった道を進んでいきます。

木々が伐採され開けた場所に出てきました。空が見えていますので山頂は近いです。

のんびりコースとチャレンジコースの標識があり、直登するチャレンジコースを選びました。

振り返ると中央奥に梅田方面のビル群がぼんやり見えています。右手前は豊中方面か...

もうすぐ山頂です。

山頂到着です。戦前に宮家の方が登られた記念碑の近くで昼食にしました。

岩坂の集落に向かって下山、稲荷神社の急な石段を下りたところに6体の智恵地蔵がありました。

使われなくなった棚田が残っています。ここから宿久庄までは、各社の物流倉庫を見ながら下って行きます。

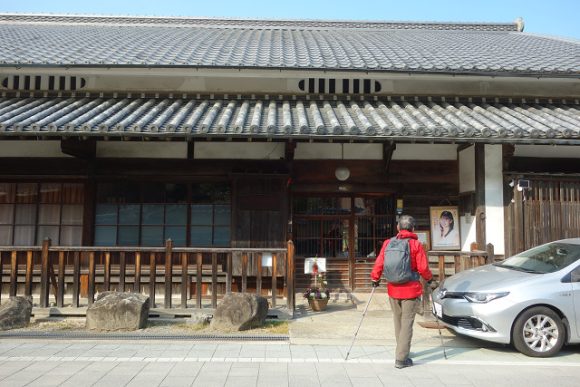

宿久庄の川端康成旧居を外から眺め、国道171号線を超えてさらに南下すると西国街道に出ます。街道に沿って京都方面に向かうと郡山宿本陣跡に出ました。

再び171号線まで戻り宿川原からバスで阪急茨木駅に戻り帰宅しました。山歩きのついでに太陽光発電や各社のロジスティクスの現場を知ることができ社会勉強になりました。

投稿:津田叔男

2026-1-15 ヨーガ分科会

今月は7名参加です。いつものアイソメトリックアーサナ、アイソトニックアーサナ、座位で椅子ヨガのポーズ、立位のどこでもヨーガを行いました。写真は椅子ヨガで、足首をクロスして上下に押し合い、脚の筋肉を鍛えています。

脚は持ち上げ、手はその脚を押し下げて押し合い脚の筋肉を鍛えています。

両手の指を組んで太ももの下に入れ、手は持ち上げる、脚は押し下げて押し合い脚の筋肉を鍛えています。

転倒防止には爪先が上がること、足指の踏ん張れる力が重要です。長座で足首の曲げ伸ばしと、足指を握ったり開いたりして足指が自分の意志で動かせる練習をしました。

投稿:津田叔男

2025-12-13 三上山から北尾根縦走

三上山は近江富士とも呼ばれる円錐形の美しい山で、遠くからよく眺めていました。JR野洲駅から滋賀バスで御上神社で下車、歩行開始です。 神社には向かわず、登山口を目指します。

直登の表登山道を登って行きます。落ち葉が折り重なった階段状の道です。

割岩に到着です。岩の割れ目を抜けていくルートもありますが、挟まって動きが取れないと困るので右側を迂回することにしました。

手摺りや鎖が設置されている岩場を登っていきます。

琵琶湖の向こうに雪が付いた比良連峰(中央は蓬莱山)がよく見えます。

山頂の少し手前の岩場は展望台になっています。

琵琶湖の向こう側に比叡山が見えます。左側に続く稜線の向こうに愛宕山が少し覗いています。

鳥居と祠があります。山頂はここからまだ少し登ります。

三上山山頂到着です。

下山は花緑公園側登山道を下ります。真直ぐに下る道もありますが、膝の負担を減らすため迂回路を取りました。

それでも急斜面です。シダ類が両側に茂った急坂を気を付けて下って行きます。

一旦花緑公園まで下って昼食です。その後中段の道まで引き返し、三上山を背にして北尾根縦走路に入ります。

花崗岩が風化してザラザラした尾根を何度も登ったり下ったりしながら北へ進みます。

びわ峠、古代峠、東光寺日陽山などを超えていきます。

ひょこリひょうたん島のような山は近江八幡の八幡山かと思われます。

東光寺不動山を過ぎ、妙光寺山の手前から急坂をを北へ下れば妙光寺摩崖仏に出てきました。

イノシシが出てくるのを防ぐ柵を通れば市街地です。住宅地を抜けて野洲中学校前のバス停から近江バスでJR野洲駅に向かいました。前半は岩山、後半は展望の良い縦走路で低山ながらしっかり山歩きを楽しめました。

投稿:津田叔男

2025-12-11 ヨーガ分科会

今月は5名参加です。いつものアイソメトリックアーサナ、アイソトニックアーサナ、座位で椅子ヨガのポーズ、立位のどこでもヨーガを行いました。写真は片足立ちで持ち上げた足の踵を持っています。踵に触れるためには膝を十分持ち上げる必要があり、意外にバランスを保つのが困難になります。

アイソメトリックの負荷をかけながら、大きく口を開いて「アー」と発声しています。あいうべ体操で口腔の筋肉を鍛えています。その後、口を結んで「ムー」と発声し唇の振動や頭の中に響く、心地よい音の広がりを味わっています。

俯けで左手を肩の高さで水平にのばし、顔は右を向く。右手は肘を曲げて手のひらを右胸の傍に付く。右足を持ち上げ、右手のひらで床を押しながら下半身をひねり右足裏を左手側の床に付ける。ゆっくり呼吸し床に接している左側に呼吸が入るのを感じる。反対側も行う。写真からは少し課題が残っているのが分かります。

投稿:津田叔男

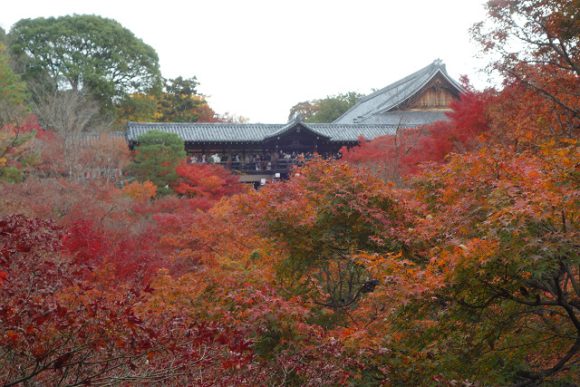

2025-11-28 東山トレイル 東福寺から知恩院

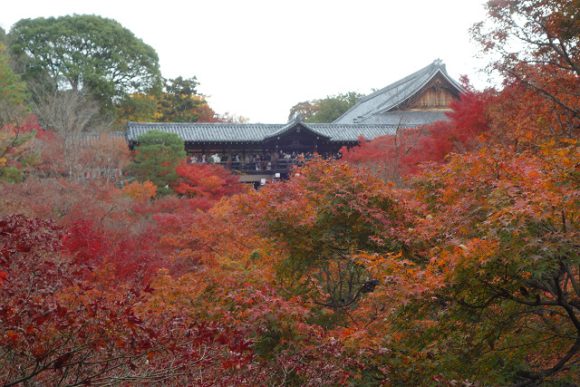

JR東福寺から歩行開始です。ハイキングコースは東福寺には寄らずお寺の北側を行くのですが、紅葉がきれいなので中に入りました。無料の臥雲橋から、有料の通天橋を見上げています。

お寺の中から通り抜けられると思ったのですが行き止まりでした。元の道に引き返しハイキングコースに戻りました。

泉涌寺を過ぎて、今熊野観音寺の手前の赤い橋をくぐって先に進みます。

住宅街を抜けて、橋の上に藤棚のようなものがある珍しい橋を渡ります。

ポンプ場の横の階段を上がり、やっと山道に入ります。JR山科トンネルの上であたりで早い昼食にしました。

少し下ると、京都中央斎場につながる舗装道路に出ます。北に向かうと国道1号線にでます。左へ進み渋谷街道を渡ると、1号線の下を抜けられるトンネルがあります。

清水寺へ抜けられる道をそれて、再び山道に入り清水山に向かいます。

トレイル道から右に入り清水山山頂(242.1m)到着です。三角点があるだけで展望はありません。

清水山を下って将軍塚に向かいます。

油断して下りすぎ東山ドライブウェイに出てしまいました。同じように下ってきた中国人のカップルと引き返しました。

将軍塚(東山山頂公園)に到着です。この写真はカップルに頼んで撮ってもらいました。

青蓮院別院付近で記念撮影。

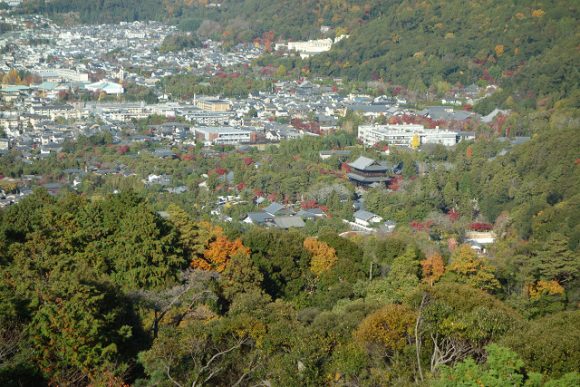

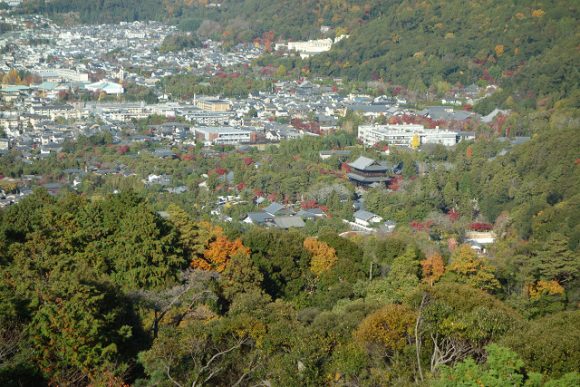

今まで一度も入ったことは無かったのですが、冥途の土産で青龍殿に入りました。比叡山、大文字山方面です。

南禅寺の山門が見えます。

京都市街の向こうに愛宕山が見えます。

大舞台を下りて、もう一つの展望台に向かいます。

巡回式の庭園が美しいです。

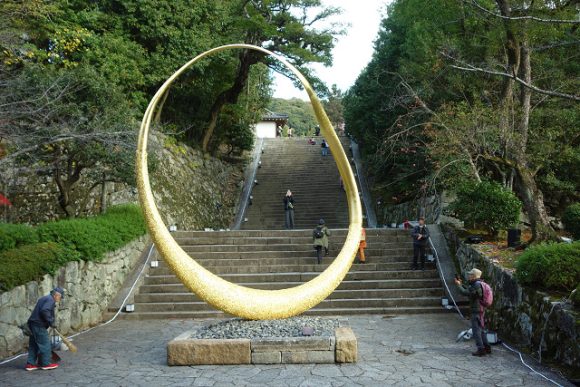

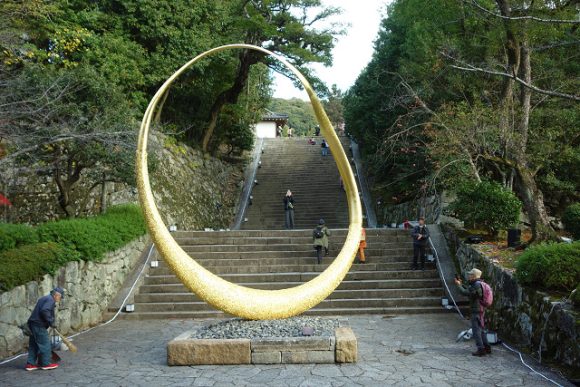

東山トレイルは粟田口方面へ続きますが、途中で分かれて知恩院に向かって下ります。下見の時は正面の男道を下ったのですが、石段の段差が大きいので今回は左に迂回する女道を下りました。金色のモニュメントが設置されていました。

知恩院道から祇園白川を抜けて、阪急河原町に出て帰宅しました。脚が短いのか、ルートを外して余分にあるいたせいか歩数29000歩でした。

投稿:津田叔男

2025-11-22 八幡谷から黒五谷・薬大尾根

阪急岡本駅から歩行開始です。おしゃれな住宅地の中の急坂を登っていくと岡本八幡神社に出ます。その少し先から山道に入ります。

登り切った所が打越峠で、七兵衛山(462m)に向かいます。南に六甲アイランドがよく見えます。

再び打越峠に引き返し、黒五谷に下ります。

この辺りは紅葉する木々が沢山あります。天気が良かったので、太陽の光を通して紅葉がきれいです。

落ち葉を踏んで、黒五谷を遡っていきます。

ロックガーデンから雨ケ峠へ抜ける道の途中に出てきました。

横池に寄り道です。水面に紅葉や空が移り込んでいます。

風吹岩で休憩、岩の裾を回り込んで魚屋道方面に下ります。

魚屋道から別れて薬大尾根を下ります。降り立ったところが神戸薬科大学なのでこの名前がついています。急な階段を下って、住宅の玄関先を抜けて薬大に出ました。阪急を超えて、JR甲南山手駅から帰宅しました。

投稿:津田叔男

2025-11-13 ヨーガ分科会

今月は8名参加です。いつものアイソメトリックアーサナ、アイソトニックアーサナ、座位で椅子ヨガのポーズ、立位のどこでもヨーガを行いました。写真は肘付きのプランクポーズで1分間保持しています。腹部や脊柱起立筋を鍛えお腹ポッコリや姿勢改善に効果が期待できます。

仰向きで腕を水平に広げ、腹筋を使って両膝を胸に引き付けながら左右に倒しています。腹筋の強化と腰部の筋肉をほぐしています。

仰向きで両膝を曲げてふくらはぎを垂直に上げます。両手で足裏を持って、脚は蹴る、手は引っ張るで押し合いをしています。

投稿:津田叔男

大仙院沢庵和尚居室にかけられてい沢庵和尚由来の円相掛け軸、利休木像増。

大仙院十三世住職大和宗貴和尚による「気心腹人己」の書・・・気は

長く 心は丸く 腹立てず 人は大きく 己は小さく

心しずかに沢庵漬を食べながらこの言葉を唱え、毎日を平穏な心で過ごされ

ることをお祈りいたします とのことです。

黄梅院 公開庭園を前にして。

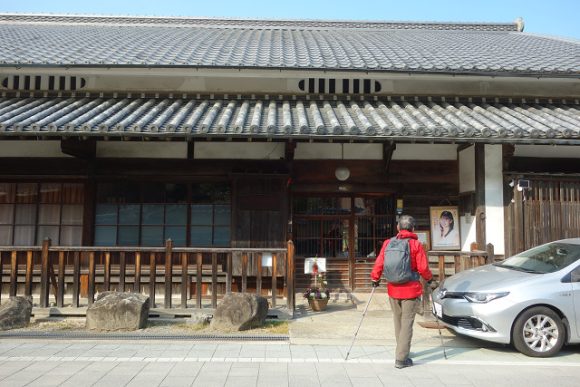

11月11日(火) 冥土のみやげ会 「洛北 大徳寺紅葉始まり 塔頭と庭園を巡る」

参加9名。

阪急電車、市バスを乗り継ぎ大徳寺へ。

そうもん-勅使門-三門(金毛閣)-仏殿-法堂 を巡り常時公開の塔頭大仙院へ。混雑していなかったのか9名の準団体扱いで丁寧に寺の人が

説明してまわってくれた。まわりを囲う枯山水庭園や居室歴史を鑑賞。

続いてこの期間特別公開中の黄梅院庭園を鑑賞。

規模の大きい禅宗寺院ながら観光化は進めていないので寺院伽藍、公開塔頭の各庭園を開設を交えながらゆっくりと過ごしました。

紅葉は一部にとどまり、まだ青もみじ。一方で、もみじと苔の両方が映えた前庭景観を楽しめた。

昼食まで時間があったので近くの「今宮神社」へも立ち寄りました。

「泉仙で精進料理昼食をいただいて帰途へ。天候にも恵まれて全員元気に帰って来ました。

11.11澤山

2025-11-8 京都トレイル(東福寺から知恩院)下見

JR東福寺下車、歩行開始です。九条通りの高架をくぐって東福寺方面へ。秋の気配がしています、

泉涌寺の前を通り過ぎます。

西方向にちらっと京都タワーや愛宕山が見えます。今熊野 剣神社から東へ、まだまだ市街地を抜けていきます。

山道に入り、一山超えると1号線に出てきました。

渋谷街道に入り、反対側に渡ると、1号線を迂回するトンネルに出ます。公益社の傍の階段を上がると清水寺へ抜ける道に出ました。

清水寺には向かわず、途中から清水山に登る山道に入ります。ピークの242m地点に三角点がありますが展望はありません。

東山山頂公園に向かって北上します。

展望が開け、比叡山が見えます。

山科市街が見えます。

将軍塚に到着です。京都市内が一望です。遠くに愛宕山も見えます。

青蓮院別院の紅葉がきれいです。

ここから知恩院への道を下りました。菊渓(キクタニ)への標識の手前に小さな菊が咲いていました。写真を撮られている方に、絶滅危惧種に登録されているキクタニギクと教えていただきました。

知恩院の鐘楼に出てきました。

東山トレイルはまだまだ北へ続きます。

三門を抜けて東大路通りに向かいます。

巽橋から白川南通りを歩いていると吉井勇碑付近にテントが張られ、きれいどころが沢山おられました。「かにかくに祭」が開かれているという事でした。

思ったより暖かいせいか、鴨川の土手にはカップルの姿が多くみられました。懐かしい風景です。

投稿:津田叔男

2025-10-9 ヨーガ分科会

今月は9名参加です。いつものアイソメトリックアーサナ、アイソトニックアーサナ、立位のどこでもヨーガを行いました。写真はチベット体操のテーブルポシションのようなポーズをしています。両手、両足で支えて胴体、腰を水平に保ち体幹を鍛えています。

今月は股関節の可動域を増やす動きをしました。①足裏を合わせて座り(合蹠(がっせき))で両膝を上下に動かす。②同じ姿勢で両手で片方の膝を押さえて固定し、もう一方の膝を上下に動かす。意外にむつかしい。③腹這いに伏せて額を床に付け自重で骨盤を矯正する。 ④写真のように片脚を持ち上げ、足先で円を描くように、時計方向、半時計方向に回しています。

最後にシャバアーサナで休んでいるようですが、合わせて自身の体に起こっている変化も観察しています。

投稿:津田叔男

2025-9-27 石楠花山

阪急三宮から地下鉄に乗り換え、六甲山を南北に貫く長いトンネルを抜けて谷上駅で下車、標高240mから歩行開始です。住宅街の端から石垣と柵の間の細い道を抜けて、意外なところから登山開始です。

阪神高速7号北神戸線の下をくぐっていきます。

早速砂防ダムがお出迎え、乗り越えるため急坂を登っています。

炭焼き窯の跡があり、この谷は炭ケ谷と呼ばれるのかも知れません。

双子山への分岐を過ぎて細い谷筋の道を登っていきます。

稜線に出ました。

クマザサの中の踏み跡を辿ります。

石楠花山の山頂(651.8m)の三角点です。しかし山名を示すような標識は見当たりません。

少し行くと展望台に出ました。先ほどの稜線から展望台には別のルートがあり、多くの人は三角点を通らずにここへ来ているようです。

黄蓮谷を下ります。谷と言いながら、出だしは尾根道です。

稜線から東に下る急坂が現れ、ここを下ります

谷底まで下って生田川に出ました。

生田川に沿って下り徳川道に出ました。摩耶山の北側にある西国街道の迂回路です。徳川末期、攘夷派の人が外国人とのトラブルを避けるためこの道を通らされていたとのことです。飛石渡しで対岸に移動し、森林植物園東門に到着。

これで山道は終わりと思っていたら大違い、料金所(¥300)までは登りが続きます。蓮の花が咲いています。

長谷池のあたりから散策を楽しむ方々が増えてきました。

正門からバスで三宮まで、山の中は急カーブが続く道でしたが疲れでウトウトしてしまいました。

投稿:津田叔男

2025-9-17 大日山・大文字山

地下鉄 蹴上駅で下車、今日はねじりマンポから南禅寺ではなく、反対の日向(ひむかい)大神宮から登山開始です。

木の根に覆われた道を登っていきます。

京都トレイルは山腹を巻いていきますが、今日は326mの大日山のピークを通ります。

京都市内がわずかに見える展望地は2023年11月放映の日本百低山で吉田類さんと伊達公子さんが、休憩中のフランス人と話をした場所です。両側に街路樹がある道が西に伸びています。(丸太町通りかも?)

大文字山山頂到着です。

雨雲が垂れ込めていて、展望は良くありません。昼食を済ますと雨が降ってきました。

下山は火床を通らずに、北に向かい裏側に下りることになりました。静かな谷筋を下りて、水が流れていない幻の滝に向かいます。 雨も止んできました。

中尾の滝に出てきました。

静かな沢沿いの道がお気に入りです。

急坂を下って、ゴールの銀閣寺はもうすぐです。

今日のもう一つの目的のミヤマウズラです。左へ回り込んで正面から撮るべきでした。

投稿:津田叔男

2025-9-11ヨーガ分科会

今月は8名参加です。いつものアイソメトリックアーサナ、立位のどこでもヨーガを行いました。新しいものとしては、しゃがんだ状態で両膝をマットに付け、足指に力を入れながら、片膝づつ、または両膝を同時に持ち上げバランスをとる。体の前方で手の平を合わせて、バランスを保ちながらゆっくり頭上に持ち上げる。写真はサンキャヨーガの呼吸法の音源が見つかりましたので、呼吸の仕方に変更を加えて試してみました。

仰向きに寝て、腕は肩の位置で水平に伸ばします。小指を上に持ち上げるように腕を転がしながら鼻から息を吸う。親指を下に向けるように腕を転がしながら口から息を長く吐く。これをインストラクションにしたがって繰り返すと無の境地に近づいていくような気がします。50回ほど続けて行い、シャバアーサナで休みます。

投稿:津田叔男

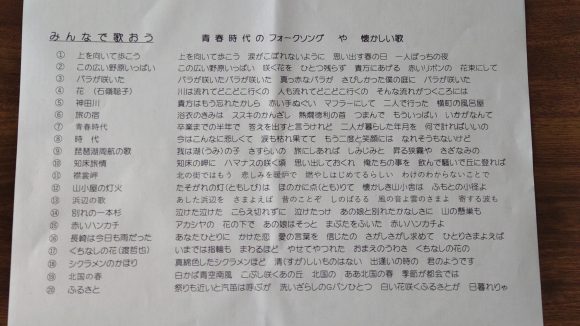

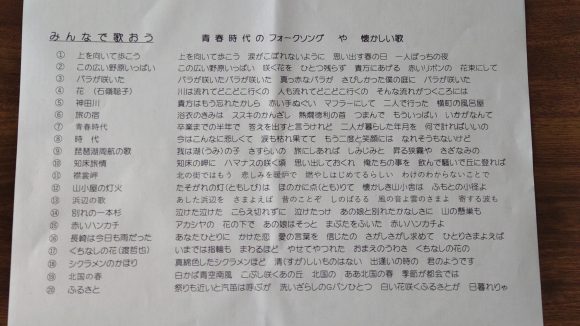

会員7名が参加して「カラオケを楽しむ会」が、西小路邸ホールで行われました。

こんな資料が配られて合間に数曲合唱もしましたが、個人で歌ったのは、ほとんどの人は演歌でした。

投稿:水口

2025-8-23 近江・鏡山(竜王山)

日の出の方角は少しづつ北の方に移動していますが、まだまだ暑い日が続いています。JR野洲駅から近江鉄道バスに乗り換え、鏡登山口で下車、歩行開始です。工業団地の中のバス停に下りた感じです。少し行くと大谷池に出ます。中央の奥に鏡山が見えます。

池の周囲につけられた道を先に進みます。

登山道から左にそれてサギソウの自生地を見に行きました。運よく咲いていました。

元の登山道に戻り鏡山に向かいます。道は急になってきました。

貴船神社の鳥居をくぐり左へ向かいます。

展望の広場到着です。東の方向、田園地帯の中に雪野山が見えます。

鏡山山頂に到着。

さらに進むと三角点があります。南西方向、右端に三上山(近江富士)、奥の方に金勝アルプスが見えます。先ほどの山頂にもう一度引き返し昼食です。

雲冠寺跡を通り、礎石や石仏を見ながら下山です。

苔むした岩の間の落ち葉に被われた道を下って行きます。

鳴谷池に到着です。冠水時迂回路ありとの掲示がありますが、池の水位がすっかり下がって橋がベンチのように見えます。

鳴谷池の先に希望ヶ丘リッチランドに抜ける道があります。この途中にもサギソウの自生地があり、湿地の中で少し咲いているのが確認できました。元の道に引き返し、さらに下って行くとゴールの三井アウトレットパークが見えてきました。近江鉄道バスでJR野洲駅に出て帰宅しました。

投稿:津田叔男

2025-8-21 ヨーガ分科会

今月は6名参加です。最初にヨーガマットの上でシャバアーサナの姿勢を取り、背中や腰、腕、脚の付き具合を確認しました。その後いつものアイソメトリック、アイソトニック、椅子を使わない座位での椅子ヨガ、立位の「どこでもヨーガ」を行いました。その後肩甲骨周辺をほぐしました。写真は真直ぐ上に持ち上げた腕を、肘を曲げずに下におろし、肩甲骨を動かしています。

背面で手の平を合わせて指を組み、肘を伸ばしたまま腕を持ち上げて、肩甲骨を内側に絞っています。

体の前で肘から指先まで合わせて、肘を付けたまま腕を待ちあげる。また鷲のポーズのように両肘を絡めて手のひらを合わせて、両肘が離れないように持ち上げて肩甲骨を拡げました。アーサナの途中で最初に行ったシャバアーサナの姿勢で背中や腰の付き具合を調べたところ、余分な力が抜けたせいか接触面積が増えたように思いました。また暑すぎて運動不足になり、片足立ちのポーズでバランスが悪くなってるような気がしました。

投稿:津田叔男

2025-7-23~25 立山・雄山

JR富山駅から富山地鉄で立山駅、ケーブルカーで美女平、そこからバスで室堂到着。もう標高2500mです。初日はみくりが池温泉泊です。翌朝まずは一の越に向かって出発です。コンクリートの中に滑り止めの大きな石が混じった整備された道ですが、ところどころに雪渓が残っています。

普段登っている山では、見られない光景の中を登っていきます。

最後の雪渓の先に一の越の小屋が見えてきました。

一の越到着、標高2700mです。

左の方で少し尖っている山が槍ヶ岳です。

一服して、雄山に向かいます。

急勾配の山道をコツコツ高度を上げていきます。

雄山山頂の社務所が見えてきました。

遠くに大日岳、手前は室堂駅、みくりが池、雷鳥沢方面が見えています。

立山連峰の向こうに剱岳が頭をのぞかせています。

この岩角を左に曲がると山頂です。

雄山山頂到着です。

鳥居から先は入山料700円が必要ですが、神主さんがお祓いをしてくれます。お神酒がいただけるのを楽しみに登ってみました。標高3003mです。コロナの影響かお神酒はでませんでした。落胆です。

社務所の前で昼食です。中央の尖った山は針の木岳です。下の方に黒部湖が少し見えます。

同じ道を下山です。

一の越山荘が見えてきました。もうすぐ山道は終わりです。

ライチョウを見かけましたが、こっちを向いてくれません。

午後から雲が上がってきました。もうすぐ、みくりが池温泉です。

立山連峰の夕景です。台形の形をしていますが、右側のピークが雄山で、右下に下りた鞍部が一の越です。夜中に小屋の外に出てみたら満天の星で、天の川も見えました。

みくりが池温泉は個々の部屋は山小屋ですが、電気も通っていて、源泉かけ流しの温泉があり、食事もおいしく、ウォシュレット設置で時代の変化を感じました。標高差500mのピストンで甘く考えていましたが、なかなか値打ちのある山行になりました。

投稿:津田叔男

2025-7-11 窯ケ谷からポンポン山

JR高槻駅からバスで50分、終点の中畑回転場は京都市との境にあり標高約400mです。京都市に入り大原野森林公園の標識があります。大きな変電所の傍を抜けていきます。

長岡京市内で見られる参院選のポスターと同じものがあり、京都にいるという実感が出てきました。

田んぼは以前より獣害対策がされているようです。あちこちにセンサーがあり、横を通り過ぎると電子音が鳴ります。

約40分で森の案内所に到着です。少し早いですが昼食です。先客のハイキンググループが居られました。バスは我々だけでしたので、どこから来られたのか聞くと、老ノ坂から大暑山、小塩山経由できたとのこと、なかなかの強者達です。

沢を渡って、ハシゴを登って窯ケ谷に入ります。

沢に沿ってゆるやかに登っていきます。

何度も渡渉を繰り返して登っていきます。

斜面につけられた道を辿ります。

谷筋から離れて、西尾根ルートを目指して急坂を登っていきます。

フクジュ草が保護されている領域の傍を取って西尾根ルートの稜線に出ました。

リョウブの丘を抜けてポンポン山に向かいます。

もうすぐポンポン山です。

ポンポン山山頂到着です。

京都市街の先の低い山塊は東山連峰です、その奥に音羽山方面が見えます。

分岐を釈迦岳方面に向かいます。

大沢峠から、立石橋、西代公園に向かいましたが、途中で激しい夕立に会いました。何年振りかで合羽を着て歩くことになりました。

投稿:津田叔男

2025-7-10 ヨーガ分科会

今月は7名参加です。いつものアイソメトリック、アイソトニック、椅子ヨガ、立位の「どこでもヨーガ」を行いました。今月は背骨周辺の柔軟性を保つため体を三日月状に反らせます。両肩、背中、腰、腿裏(ももうら)が浮かないようします。脚を右に、上体も右に動かすと、左側の体側が伸ばされます。この状態でゆっくり、深い呼吸をすると左の胸に呼吸が入り、左わき腹がゆっくり伸びるのを感じます。次に反対側も三日月状に反らせてゆっくり呼吸をします。呼吸を使って体側の呼吸筋を動かすのが目的です。

四つ這いで手と足の甲で床を押し、息を吐きながら腹部を上に持ち上げています。頭は下向きになりへそを覗き込むようにします。次に息を吸いながら腰を後ろに引き、腹部をもとのフラットな状態に戻しつつ、顔を少し上げます。これを繰り返します。呼吸を使って体をほぐしています。

他人と比べる必要はありませんが、昨日の自分と比べて変化があるかどうか調べてください。

投稿:津田叔男

2025-6-28 金勝アルプス

梅雨明け宣言の翌日です。JR草津駅から帝産バスに乗り換え終点の上桐生で下車、歩行開始です。コースは沢沿いの木陰を歩き、何度も渡渉する落ケ滝線です。雨の影響で増水しているようです。最初は慎重に渡渉点を探していましたが、くるぶしくらいなら水に浸かっても大丈夫なのでそのうち気にならなくなりました。

落ケ滝に到着です。

もう一度元の道に戻り、尾根筋を目指しますが、誤って分岐点を過ぎて北谷線の尾根に出てしまいました。引き返します。

急な沢筋を詰めて再び稜線を目指します。

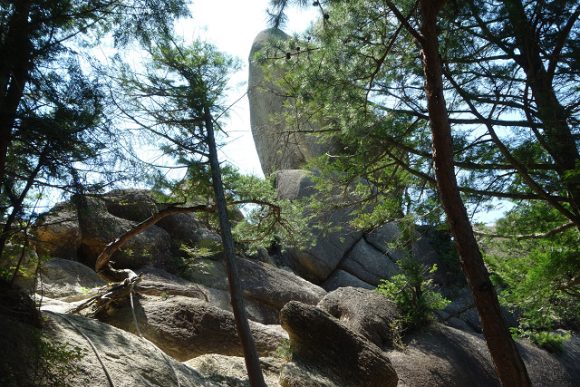

尾根筋の北峰縦走線に到着。遠くに天狗岩が見えます。

中腹も岩が露出しています。

手前は草津市街、琵琶湖を隔ててなだらかな形状の比叡山が見えます。琵琶湖の左端には、特徴的な大津プリンスホテルが見えます。

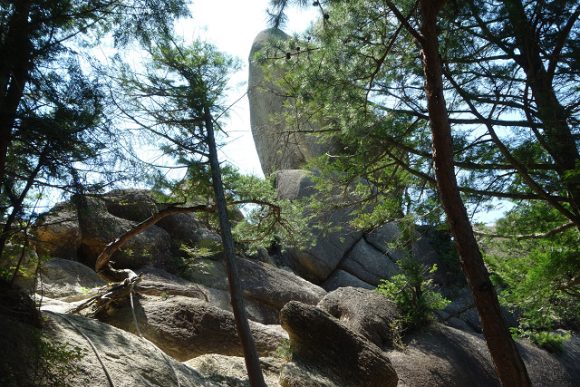

天狗岩(509m)の直下に到着。

反対側から見た天狗岩、なかなかの威圧感です。

白石峰から予定していた竜王山には向かわず、狛坂線で下山、途中の国見岩からの展望です。右端の道路は新名神高速で、この先で下をくぐるようになります。

狛坂摩崖仏です。

再び沢の中を下って行きます。出合から南谷林道で沢沿いの道を下って行きます。

オランダ堰堤に到着。少々疲れていますが出発点の上桐生バス停はもうすぐです。

おまけの1枚です。翌日、職場のOB会で琵琶湖のミシガンクルーズに乗船しました。大津プリンスの左が草津の市街で、その奥のなだらかな山並みが金勝アルプスです。遠くから見ていては、この山の厳しさはわからない。なめたらアカン山でした。

投稿:津田叔男