2024-9-28 松尾山・嵐山(投稿が遅くなり順番が入れ替わって申し訳ありません)

阪急嵐山駅から歩行開始です。松尾山(275.6m)に登り、一旦東の谷を西芳寺川まで下り、西の谷を登って再び松尾山山頂へ。そこから北西へ尾根歩きで嵐山(382m)に登り、尾根筋を西芳寺川まで下るという西芳寺川の北側を歩きつくすコースです。松尾山から京都一周トレイルを下り、途中から外れて左に下って松尾大社の磐座(いわくら)を見に行きます。

道はどんどん悪くなり、左側下に松尾大社の磐座が見えてきました。横から覗いています。(写真中央の岩の塊 )

元に戻って、東の谷を下ります。人に出会わない静かなコースです。

西芳寺川の3号橋まで下ってきたら、一つ西側の西の谷をもう一度松尾山に向かって登ります。

途中でしめ飾りが付いた一本杉があり、休憩です。

西の谷を上り詰めると、京都一周トレイルに合流し、尾根筋を山頂に向かいます。

渡月橋が見える展望地で昼食です。

山頂から尾根筋を北西に。

烏ケ岳への分岐を右へ、嵐山を目指します。渡月橋付近の観光地をを嵐山と呼んでいますが、山にも嵐山があります。

急こう配で嵐山山頂へ、展望はありません。標高382mで松尾山より高いです。

ここから引き返して、最も長い南東に伸びる尾根を下ります。シダ類に覆われた踏み跡を下って、再び西芳寺川まで。迷いやすい個所もあり、なかなか味わい深い山歩きです。川の傍の古墳群を見学し、5号橋付近に降りてきました。

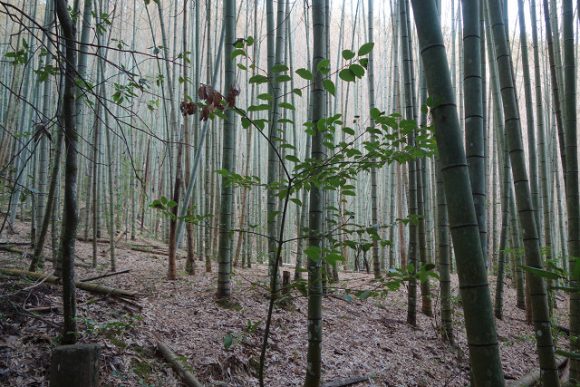

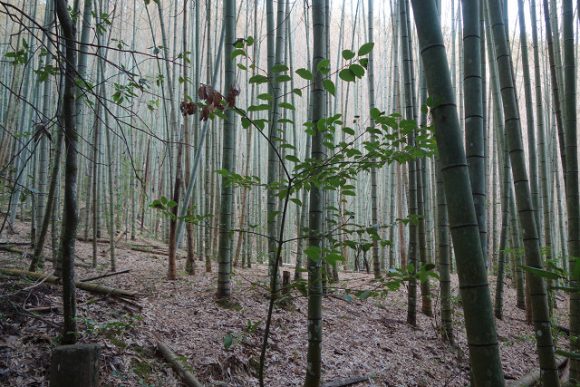

西芳寺川に沿って下り、西芳寺を目指します。幻想的な竹林です。

西芳寺の門前で一か所だけ紅葉を見つけました。阪急松尾駅からそれぞれ帰宅しました。

投稿:津田叔男

2024-10-10 蕎麦打ち練習会

10/24の蕎麦打ち大会に向けて蕎麦打ちの練習会を行いました。北海道産は新そばが先月から出ています。蕎麦打ちの道具を準備しています。

そば粉、つなぎ粉、水を秤量しています。

残念ながら写真はここまでです。水が少し多くて柔らかくなり苦戦した方もおられましたが、本番は経験を生かしてうまくやります。早速自宅で湯がいてざる蕎麦でいただきました。何はともあれ自分で打った蕎麦はおいしい。自画自賛です。

投稿:津田叔男

2024-9-12 ヨーガ分科会

今月は7名参加です。内1名は体験してみたいということでTさんが初参加です。呼吸を常に止めないこと、呼吸と動作を合わせること、初めは全力の半分から1/3程度の力で負荷掛けするなどの注意点の確認をしました。また スポーツジムのヨーガと違って、筋トレと心肺能力の維持向上を目的としたアーサナをしていることを説明しました。 いつものアイソメトリック、アイソトニック、立位の「どこでもヨーガ」を行いました。左方向に伸ばした手と脚で押し合い引き合いをすると同時に右手のひらと右側頭部でも押し合いをしてアイソメトリックな負荷を掛けて筋力アップを図っています。

立位の「どこでもヨーガ」です。指先を組んで手のひらと後頭部押し合いをしています。

俯きで、両腕は肘から先を床に付き、後方に伸ばした両足の指先のみで支えて体を浮かせる。この姿勢で腹部を引き込み体幹を鍛えました。呼吸法は腹式呼吸の練習をしました。仰向きに寝て、手のひらを腹部に当てその上下の動きを確認しながらゆっくり呼吸をします。自律神経の副交感神経を優位にして心が静まってきます。

投稿:津田叔男

2024-8-15 ヨーガ分科会

今月は7名参加です。ヨガマットを使ったアーサナ(体操)をした後、自宅のリビングでもできるようにイスヨガを行いました。足首を組んで、息を吐きながら上下に押し合っています。次は足の上下を入れ替えて押し合いをします。

座って前方に伸ばした脚を曲げ、足裏どうしを引っ付けます(合蹠 がっせきのポーズ)。両手で足首を持ち、蝶々の羽のように膝を上下に動かします。その後上体をできるだけ前に傾けていきます。股関節の可動域を広げるのが目的です。

シャバアーサナ(屍のポーズ)でお休みです。この時、休憩するだけでなく、床面に対して背中や腰の付き具合をみたり、体の各部で生じている変化を観察します。

投稿:津田叔男

2024-7-21~24 尾瀬 至仏山

6:15長岡京発、新幹線と「あさま」を乗り継いで高崎へ、上越線に乗り換えて沼田駅で下車、関越交通バスで大清水へ、最後はシャトルバスで一ノ瀬休憩所到着。予定より少し遅れて13時半過ぎから歩行開始です。三平峠まで登ります。

峠から尾瀬沼に下り、一泊目の尾瀬沼山荘に到着。

湖畔を散策、尾瀬沼の北側に燧(ひうち)岳がそびえています。

翌日、尾瀬沼の東側を回り、長蔵小屋から北東へ寄り道して大江湿原に向かいました。

ミズバショウが咲く時期が過ぎ、ニッコウキスゲも終わったと思っていましたが、ここには残っていました。来た道を引き返し尾瀬沼の水が流れ出す沼尻を目指します。

山小屋がたくさんあり、山歩きの拠点になっている見晴(みはらし)に到着。ここで昼食。前方に至仏山が見えてきました。(至仏...仏に至るか...)予想していたより大きく感じます。ここから尾瀬ヶ原に入ります。

見晴を過ぎて振り返ると小屋の後方に燧岳が見えます。

日差しが強い中、木道を歩き続けます。

2泊目の竜宮小屋に到着。尾瀬ヶ原のど真ん中です。

三日目、朝もやの中、至仏山登山口の「山の鼻」に向かいます。

池塘がある風景が美しいです。

絶好の写真スポット、風もなく燧岳が池塘に映る逆さ燧岳です。

山の鼻から山道が始まります。

振り返ると奥に燧岳、手前に今まで歩いてきた尾瀬ヶ原が遥か下に見えます。

木道が傷んだ個所もあり慎重に登っていきます。

もうすぐ頂上です。

山頂(2228m)到着。

山頂は狭いので、記念写真を撮ってすぐに出発。昼食は少し下ったところにしました。南へ少し下って小至仏山に向かいます。

小至仏山山頂(2162m)到着。なぜかトンボが乱舞しています。

オヤマ沢まで下りてきて一安心。あとは鳩待峠まで下るだけなのですが、3日間歩いてきた疲労が蓄積し、なかなか足が進みません。最後の2kmが長く感じました。最終の16:30のバスに間に合い、戸倉温泉まで出てもう一泊。翌日吹き割りの滝を見物して帰宅しました。年齢を再確認する山行になりました。

投稿:津田叔男

2024-7-11 ヨーガ分科会

今月は6名参加です。いつも通り、アイソメトリック・アーサナ、アイソトニック・アーサナ、イスヨガ、どこでもヨーガを行い、筋力と心肺能力を鍛えました。その後、今月は股関節の可動域を広げる2つのアーサナを行いました。両手をついて、その外側に前足は膝を曲げて足裏を付けます。反対側の脚は膝を後方に伸ばして足指先を立てます。顔は前を向き、後ろに伸ばした膝を床方向に向かって10回程度リズミカルに動かす。この時尻が上がらないようにする。両脚の鼠径部(脚の付け根)が伸ばされているのを意識する。

胡坐(あぐら)で座り、上になった脚のふくらはぎを下から両手の肘の内側で水平に持ち上げる。左右に腕を動かし股関節を動かす。反対の脚も同様に行い、左右差をみました。

最後に伸びと深呼吸をして終わりました。

投稿:津田叔男

2024-6-22 横高山直下から比叡山方面

梅雨入り直前ですが、15時くらいまでは降らないという予測で山行決定。阪急と地下鉄で国際会館まで行き、大原行きの京都バスで登山口下車、歩行開始です。

杉木立の中を登っていきます。

黒谷の沢を飛び石伝いに渡り、対岸へ。

階段状にはなっていませんが、急な登りが続きます。

段々高度が上がってきました。

落ち葉や石の隙間からヒルが狙っていますので、ゆっくり立ち止まって休むわけにはいきません。

稜線の地蔵峠に到着。ここから横高山には行かずに南へ。奥比叡ドライブウェイが近くに取っていますので、バイクの爆音がうるさく感じます。

玉体杉に到着。

京都市内が望めます。回峰行者がここで立ち止まり御所の方角を望み、天皇の安泰を祈願されたとのことです。

奥比叡ドライブウェイの峰通レストランの駐車場で昼食。少しかすんでいますが琵琶湖付近の展望です。

三井寺の金堂が移設された転法輪堂(釈迦堂)。延暦寺のなかで現存する最も古いお堂です。

左の法華堂と右の常行堂が渡り廊下でつながっています。弁慶が両肩に担いだといういわれがある「にない堂」に向かっています。

2023-5-27に叡電八瀬比叡山口から登って、西山峠から南下、旧空中ケーブルの高祖谷駅の跡地に行きました。今回はその終点である延暦寺駅の跡地を訪ねました。こちらの方は基礎部分と壁の一部が残っていますが高祖谷駅ほどの見どころは少ない印象です。

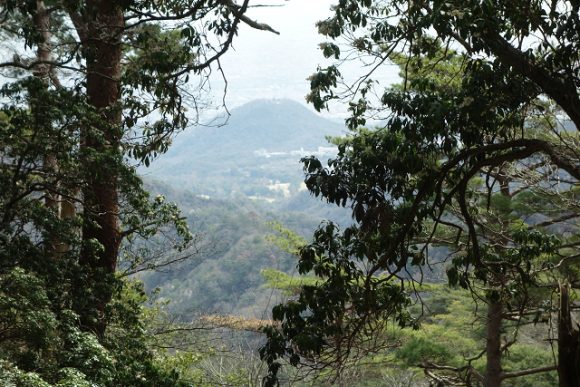

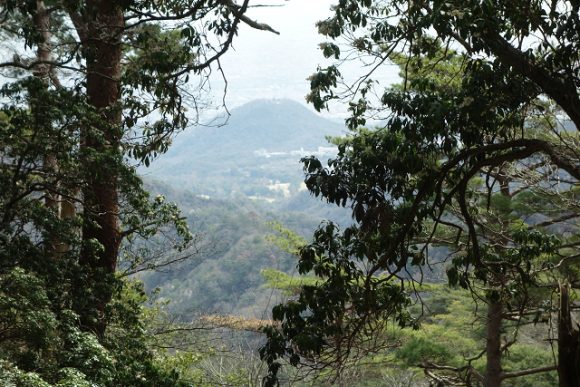

北山方面がよく見える展望地で休憩です。今まで登ってきた横高山と麓の大原方面が見えています。

雲母坂を下って修学院に下りました。

地下鉄の松ヶ崎まで歩きましたが、賀茂川を渡るときに下を見ると野生のシカがうろうろしています。ヒルは彼らについて下に降りてきていますので、そのうち賀茂川の河原でもヒルが繁殖するかもしれませんね。クワバラクワバラ…

投稿:津田叔男

2024-6-12 稲妻坂から摩耶山

2022-5-15 阪急王子公園駅から青谷道を遡行し、途中から行者尾根を登り、天狗道から摩耶山に登りました。今回はより西側のJR新神戸駅から歩行開始です。まずは布引の滝を目指します。雌滝を過ぎて、その上流に雄滝が見えてきました。

高度が上がってくると、市街地の向こうに神戸湾が見えてきました。

布引ダムが目の前にそびえています。

ダムの向こう側には静かに布引貯水池が広がっています。

市ケ原の辺りまでは車が入れそうですが、いよいよ本格的な山道になり、稲妻坂です。

陽が指しているあたりが、ピーク555mです。

天狗道に入りました。

急な登りが続きます。

ここにもマイクロウェーブ反射板があります。

右手から伸びてきたこの道は行者尾根に続きます。

道は石段に代わりました。もうすぐ山頂です。

電波塔が出てきました。見過ごしそうですが、摩耶山山頂の三角点はこの先を右に入っていきます。

摩耶ロープウェイの山頂側の駅周辺は展望広場になっていて掬星台(きくせいだい)と言われています。眼下に神戸湾が広がっています。

今日はロープウェイで降りることにして、山頂の周回コースに寄ってみました。摩耶自然観察園です。池の中に水生植物があり、モリアオガエルがへばりついていました

木の枝に産みつけられたモリアオガエルの卵(卵塊)です。孵化したオタマジャクシは池に落ちるのですが、池にはアカハライモリが待ち受けていて自然の厳しさを感じます。

池の中には黄色いコウホネ(河骨)が咲いていました。

山頂の星の駅からロープウェイとケーブルカーを乗りついで下山しました。片道900円、値打ちがありました。

投稿:津田叔男

2024-6-6 ヨーガ分科会

今月は8名参加です。O氏が見学です。いつも通り足先を両手で持ち、足は蹴る、手は引っ張るで押し合いアイソメトリックの負荷をかけて筋肉を鍛えています。

心肺能力アップのためのアイソトニックな体操、椅子ヨガ、道具を使用せずに筋肉を鍛える「どこでもヨーガ」を行いました。そのあと足裏を合わせた合蹠(がっせき)のポーズをしながら体を前傾させ股関節をほぐしています。

自宅でマットを広げて「寝たまんまヨーガ」を実践しているメンバーも出てきました。少し勉強してみたいと思っています。

投稿:津田叔男

2024-5-25 大津ワンゲル道から釈迦岳

JR比良駅からバスでイン谷口まで、ここから歩行開始です。出だしはゆっくりです。

比良川の支流を遡行するのがリフト道、途中で沢を渡って尾根筋を登るのが今回の大津ワンゲル道です。石組みの跡のような場所に出ました。大きな岩の上を超えていきます。

途中から道が険しくなってきました。

木の根で覆われた道を行きます。

花崗岩が風化して、白砂が敷き詰められたような尾根道でほっと一息ついています。

どんどん高度を上げていきます。

いい具合に木の根や枝のホールドがあり、つかまりながら両手両足を使って岩を超えていきます。

もうすぐ釈迦岳山頂です。(カメラのメモリーが一杯になりスマホで撮影)

山頂で昼食にしました。ドウダンツツジが咲いています。

山頂から西へ、カラ岳経由北比良峠を目指します。カラ岳にはマイクロウェーブの中継設備があり、そこを過ぎるとやせ尾根があります。

もうすぐ北比良峠です。西側の大きな山はコヤマノ岳、その右端遠くに武奈ヶ岳が望めます。

北比良峠到着。休憩して琵琶湖方面を見ています。

近江舞子、対岸に沖島が見えます。

通ってきた釈迦岳が右側に、その左はカラ岳です。

ダケ道の最初は花崗岩が風化した斜面を横切っていきますいます。

カモシカ台を過ぎ、下りきったところで比良川に合流、丸木橋を渡ったところが大山口です。

出発点のイン谷口まで戻りました。15:35のバスに間に合い、JR比良駅から帰宅しました。 投稿:津田叔男

2024-5-21 松尾山(ハイキング分科会)

参加者は6名です。それぞれ最寄りの駅から阪急に乗り、上桂駅で全員揃いました。歩行開始です。山田岐れを過ぎ、右折すると地蔵院に出ました。門前で記念撮影です。

苔寺から西芳寺川に沿った林道を行くと登山口です。

登山口の左に小さい穴があり仏さまが鎮座、無事をお願いし山歩き開始です。

最初は急な登りが続きます。

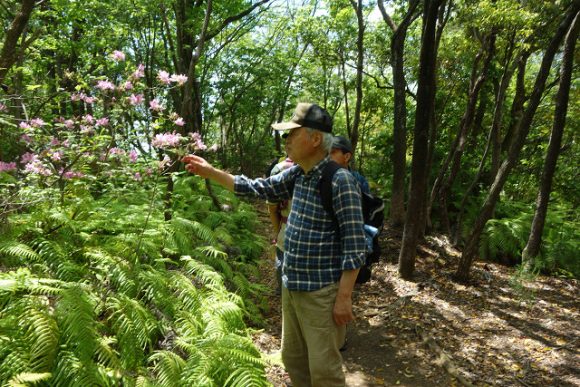

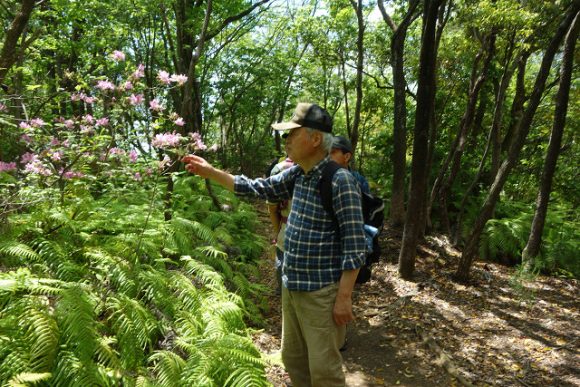

ミツバツツジがまだ残っていました。

緩やかな登り、急な登りを繰り返し徐々に高度を上げていきます。

稜線に出ました。ベンチがあり休憩です。京都市の南部がよく見えます。

しっかりとした道が続いて、普段草で覆われた踏み跡を行くのとは違うなどと軽口が出ています。

せっかく登ったのに、下るのはもったいない気がしますが、稜線上の小さなピークをいくつか超えていきます。

余裕の笑顔です。

山頂近くの三角形上の周回コースに出ました。嵐山の北側が望めます。

周回コース上の絶景ポイントで、手前右側に渡月橋、左側の小山の上部の木の無い所は岩田山のモンキーパークです。

愛宕山の山頂は少し雲に隠れています。先客がおられたので先へ進みます。

松尾山山頂(276m)到着です。記念撮影です。ここも先客があり先に進みます。

周回コースを一回りして最初のポイントに戻りました。

ここで昼食です。

小さな石がゴロゴロしている急坂を嵐山に向かって下山です。

13時過ぎに下山、時間が早かったので阪急嵐山駅の手前、中之島公園とは反対の場所にある喫茶店でおいしいビールを飲んで休憩。それから帰宅しました。

投稿:津田叔男

2024-5-11 松尾山(下見)

阪急上桂駅から歩行開始、住宅街を西へ山田岐れの先で北上すると苔寺に出ます。さらに西芳寺川に沿った林道を行くと京都トレイルの登山口です。嵐山への抜け道と書いてありますが遠回りの気がします。

尾根道なので初めは急登です。

尾根筋をしばらく行くと、緩やかな登り下りが続きます。

山頂手前で京都市内がよく見えます。

山頂付近は三角形状の周回ルートになっています。

愛宕山が意外に近くに見えます。

手前左側の橋は渡月橋です、右側山裾に広沢池が見えます。

山頂を周回し嵐山へ下りました。

投稿:津田叔男

2024-5-9 ヨーガ分科会

今月は7名参加です。アイソメトリック、アイソトニック、椅子ヨーガ、どこでもヨーガを行った後、股関節を緩めるストレッチを行いました。写真は手は引っ張る、足は蹴るでアイソメトリックの負荷をかけています。

椅子に座って足を組み、足首を上下に押し合ってアイソメトリック負荷をかけています。

呼吸に伴って腹式では腹部の動き、胸式では両脇腹が拡がることを感じました。①息を吐ききってから吸う ②呼吸と動作を合わせること ③力を入れた時に呼吸が止まるのを防ぐため「アー」、「ウー」、「ムー」などの声を出すとともに体への響きを感じることを学びました。

投稿:津田叔男

2024-5-4 比良縦走 打見山から金糞峠

シャクナゲを見に行こうというお誘いがあり、JR志賀駅から琵琶湖バレーへ行きロープウェイで一気に打見山の山頂へ。行先とは反対方向の蓬莱山の山肌に黄色いものが見えたので寄り道しました。

黄色く見えたのは群生したスイセンでした。

スキーゲレンデの急斜面を下り、木戸峠から比良岳方面へ向かいます。

比良岳山頂は通らず、葛川峠へ。

烏谷山(からとやま)から振り返るとスタート地点の打見山が左に、蓬莱山が右にみえます。

烏谷山からは琵琶湖に向かって急坂を下ります。

樹林帯になり荒川峠はもうすぐです。

荒川峠で昼食、この花はイワカガミです。

南比良峠に到着。前方の山は堂満岳です。

堂満岳の西側を通って金糞峠へ。

シャクナゲがもっと咲いているのかと期待していたのですがほとんど見られません。貴重なショットです。

北比良峠からダケ道を下る予定でした。シャクナゲが期待できないので金糞峠から正面谷を下り、一本早いバスでJR比良駅まででました。

投稿:津田叔男

2024-4-27 鍋蓋山(六甲)

阪急三宮で地下鉄に乗り換え、新神戸駅から歩行開始です。布引の滝への分岐を左へ城山への階段を上ります。

鉛筆のように尖ったビルを横目に登ったり、布引ロープウェイのゴンドラが頭上を通り過ぎるのは珍しい体験です。

城山山頂の瀧山城址に到着です。

山頂から西へ二本松を目指します。

猩々池(しょうじょういけ)に到着。雨がぱらついてきました。

七三峠を経てもうすぐ鍋蓋山です。

山頂(486m)到着です。菊水山方面ですが小雨の影響でよく見えません。

神戸港方面もかすんでいます。

七三峠まで戻り平野谷西尾根を下る予定でしたが、分岐を左に行ってしまいました。途中で気付いたのですが、同じ所に出るためそのまま林道を下ることにしました。

合流点から、平野谷東尾根を下りましたが意外に道は荒れていたので苦戦しました。

ゴールの五宮神社から市バスでJR三宮にでて帰途につきました。 投稿:津田叔男

2024-4-11 ヨーガ分科会

今月は6名参加です。股関節を柔らかくしたいと初めてT﨑さんが参加されました。最初に仰向きに寝て(シャバアーサナ)、体の背面と床の接触具合を確認しました。股関節を緩めるストレッチを準備しましたが、まずは師匠の教えに従ってアイソメトリック・アーサナで筋力アップだけでなく、関節の可動域を広げることにしました。写真は両脚を開き足裏を手で持ち、脚は蹴る、手は引っ張るでアイソメトリック負荷をかけています。一連のアイソメトリック・アーサナを終えて、再び最初と同じ仰向けの姿勢で体の背面と床の接触具合を確認すると、力が抜けて接触面積が増え体が柔らかくなっていることが感じられました。

両脚の裏をくっつけて座り(合蹠 がっせき)、両足首を両手で持つ。両膝を持ち上げて床におろし、蝶の羽ばたきのように膝を上下に動かして股関節を緩めています。

一連のアーサナで筋力と心肺能力を高めること。関節は一旦緩んでも、続けなければ元に戻ってしまうので、毎日続けて行うことが重要であることを確認して終了しました。

投稿:津田叔男

2024-4-7 天王山・サントリー山・小倉山・十方山

山仲間の方からミツマタを見に行こうというお誘いがあり、まだ残っているのかなあと思いながら、阪急大山崎駅から天王山に向かいました。宝積寺山門までの登りは相変わらずキツイ。

山道に入りました。いきなり舐めたらアカン登りです。

左側のモノレールはタケノコ運搬用とのことです。

青木葉台広場で一休み、淀川や樟葉方面の展望です。

厳嶌社の標識を左へ、天王山への登山道を一旦外れます。

ピークを過ぎた感がありますがミツマタが現れました。

まだまだミツマタが残っています。名神高速道の天王山トンネル付近まで下りてしまったので引き返しました。

同じ道を戻らず上の道を行くと、先ほどのミツマタ街道が下に見えます。

酒解神社に出てきました。麓の桜は満開に近いですが山の上は既に散り始めています。

ミツバツツジが咲き始めています。

天王山を通り過ぎ、北西へ林道をクネクネ行くとサントリー山到着です。今日は先客が無く静かです。西側に昨年6月に行った向谷山の電波塔が見えます。昼食を済ませここからさらに北西に小倉神社方面に行きます。

小倉神社への分岐の手前で南西に方向転換、小倉山に向かいます。

快適な尾根歩きが続きます。

十方山到着です。ピークハントが終わりましたのでコーヒータイムです。山の中で飲むコーヒーは格別です。

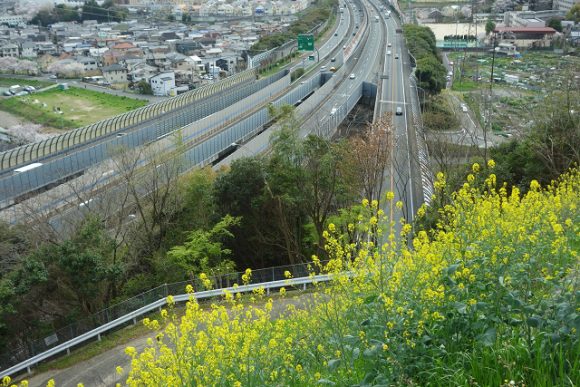

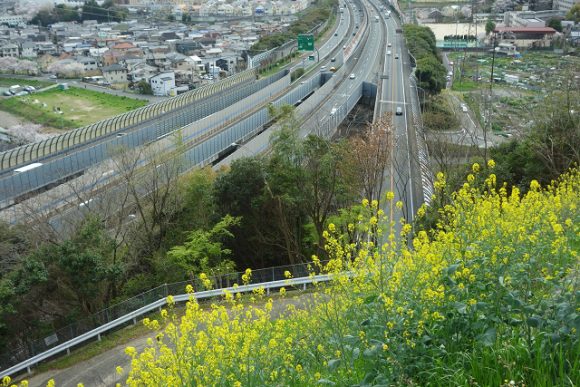

十方山から尾根筋を南下、名神高速道路天王山トンネルの西側に出てきました。菜の花がきれいです。

高速道路沿いに東へ進むと水無瀬の滝に出てきました。

滝から南下、住宅街を抜けるとJRの線路の手前に、本日一番の満開の桜です。

JRに沿って東へ、大山崎駅に近くでピザとビールで一服して帰宅しました。

投稿:津田叔男

2024-4-2 舟坂橋から六甲最高峰

予定していた3/30は黄砂が飛んでくるということで延期、明日から雨が降るということで4/2に決行。阪急夙川からさくらやまなみバスで舟坂橋下車。標高約400m稼いでから歩行開始です。船坂の集落を抜けて清水谷道に入ります。

急な舗装道路を登っていくと西宮北道路をくぐります。そこにある椅子や奥の方の木箱は住民の方の休憩用です。

山道に入りました。

クマザサが生い茂っていますが踏み跡は見えます。

急な登りや緩やかな登りを繰り返し標高が上がってきました。

稜線に出ました。船坂峠です。ここまで誰にも出会わずに来ました。

ここから六甲全山縦走路を逆方向に歩きます。

左手に甲山が見えます。

稜線付近は歩きやすい道と手がかりを必要とする段差の大きな道の繰り返しです。

水無山到着です。

六甲最高峰の電波塔が近くなってきました。

一旦車道歩きが入りますが、トンネルの手前を左へ、休憩所から階段を登って六甲最高峰に到着です。日差しを避けるところがないのですぐさま下山です。

記念碑台方面です。

昼食を取ってから一軒茶屋のすぐ傍の魚屋道(ととやみち)から下山です。

七曲りから土樋割(どひわり)峠へ出ました。2018-11-16 東おたふく山から六甲最高峰、有馬に行きましたが、その逆コースになります。そのままバス停に行けば、2時台のバスに間に合いそうでしたが、東おたふく山に寄ることにしました。

ススキと草原の頂上で一休みしてバス停に向かいました。

給水塔が見えたので住宅地に出たようですが、ハイカーに歩かれるのが嫌なのか山道が続きます。歩きにくい道で、登りもあったのでいらだっていると尻もちをついてしまいました。油断大敵です。帰りも標高460m付近でバスに乗り、省力でJR芦屋駅に出ました。

投稿:津田叔男

2024-3-16 小倉神社からサントリー山(ハイキング分科会)

今回参加者は4名です。最寄りの駅は西山天王山ですが、小倉神社までは登りの道が続き、疲れてしまってはいけないので、JR長岡京駅 9:30発の金が原方面行の阪急バスに各自乗り込んで小倉神社に集合しました。神社の左側から歩行開始です。

少し行くと分岐です。左急坂の表示があり、迷わず右側の道に入ります。いきなり休憩です。

出だしは急な登りが続きます。

途中から緩やかになり、余裕が出てきました。我々を追い越していくグループはありますが、我々が追い越していくグループは皆無です。

稜線に出てから少し歩くと、左の急坂から登ってきた道と合流します。ここで寄り道して下り、見晴し台に行きました。ここはマイクロウェーブ反射板があり、長岡京市方面が良く見えます。

済生会病院、村田製作所本社、乙訓高校などを目標に「自宅が見える」などと話し込んでいます。

サントリー山到着です。

山頂は先客が数グループおられ、休む場所がありません。仕方なく先へ進みました。少し下って林道、谷筋、尾根筋の3つの道が分岐するC5地点で昼食をとることにしました。

林道を登ってきた登山者からミツマタがまだ咲いていると聞いて、少し寄り道することにしました。台風で倒れなかった樹々が不思議な光景を作っています。

林道を少し下るとミツマタが咲いていました。

昼食をとったC5地点まで戻って谷筋を下る予定でしたが、楽な道に慣れてしまったのでこのまま林道を下って、さらにミツマタの群生地を見に行くことになりました。

ミツマタを背景に記念写真。

林道を下れば良いと考えていましたが、分岐があったり、一部登りの道があったりGPSで確認しながら、名神高速道の天王山トンネルの上辺りに出てきました。林道の両側にミツマタが群生しています。

竹藪を抜けると水上隣保館付近に出てきました。間もなくJR山崎駅です。それぞれJR、阪急、徒歩で帰宅しました。

投稿:津田叔男

2024-3-14 ヨーガ分科会

今月は5名参加です。いつも通りアイソメトリック・アーサナで筋力の維持、アイソトニック・アーサナで心肺能力の維持を図りました。ねじりの入ったポーズで柔軟性が気になったため、「針の糸通し」のポーズを練習しました。四つ這いの姿勢で右手のひらを上向きにして、息を吐きながら、左手の傍を通りすぎて通していくと、体が捩じれて右肩や右側頭部が床に付きます。続いて反対側も行います。

立位で行う「どこでもヨーガ」です。左足で立ち、左手で曲げた右足首を持ちます。安定して立てたら、右手と左足首で引っ張り合いの負荷をかけながらバランスを保ちます。

ピラティスのポーズで体幹を鍛えています。

投稿:津田叔男